* 转载自《清华金融评论》2025年第6期

作者:白雪石系阳光资产管理股份有限公司境外投资部部门负责人,李梦涵系阳光保险集团博士后工作站博士后研究员。

一、生物多样性投资与气候变化投资的异与同

近年来,随着全球对气候变化问题认识的不断加深,投资者日益关注气候风险与机遇对长期投资战略和回报的潜在影响。气候变化投资以《联合国气候变化框架公约》为核心,该公约是1992年《里约环境与发展宣言》中提出的三大国际公约之一,旨在保护地球宜居性,与《联合国防治荒漠化公约》和《生物多样性公约》共同构成全球环境治理的重要基础。

当前,全球应对生态环境变化的行动主要集中于减少温室气体排放和减缓气候风险。然而,生物多样性损失同样对生态系统的稳定性和人类的可持续发展构成重大威胁。这一危机不仅威胁自然生态系统的平衡,也可能对已有的发展成果带来毁灭性影响。例如,亚马逊雨林每年能够减少约5%的碳排放,但随着森林的丧失,碳汇功能的削弱将进一步加剧全球气候变化。这表明,生物多样性问题不仅是生态危机,更是全球可持续发展的核心挑战之一。

作为《生物多样性公约》第十五次缔约方大会(COP15)的主席国,我国在2022年推动通过了《昆明—蒙特利尔全球生物多样性框架》(《昆蒙框架》)。该框架为全球应对生物多样性危机制定了明确的行动指南,确立了“3030”目标,即到2030年保护至少30%的的全球陆地、内陆水域、沿海和海洋区域,尤其是对生物多样性及生态系统功能和服务具有重要意义的区域。其他22项具体目标还包括恢复至少30%的退化陆地、内陆水域及沿海和海洋生态系统,将高生物多样性重要区域的损失降至接近零,以及将其他已知或潜在外来入侵物种的引入至少降低50%等。《昆蒙框架》的出台标志着国际社会对生物多样性保护的重视迈入了新的阶段,为全球环境治理提供了重要契机。

在此背景下,生物多样性投资的战略意义愈发凸显。此类投资通过资本投入,旨在保护、恢复和可持续利用生物多样性,实现生态效益与经济回报的双赢。一方面,生物多样性投资借助自然资本债券、生物多样性信用交易等创新金融工具,提升资本市场的回报潜力;另一方面,通过推动生态系统修复、发展可持续农业与林业等项目,促进生态保护与经济增长的协同发展。正如《联合国气候变化框架公约》秘书处执行秘书西蒙斯蒂尔(Simon Stiell)所指出,《联合国气候变化框架公约》和《生物多样性公约》如同姐妹,是旨在维护地球宜居性的三大公约中的两项。由此可见,随着全球生物多样性危机的加剧,生物多样性投资将成为继气候变化投资之后的又一重要投资领域,在推动全球可持续发展进程中发挥至关重要的作用。

但是,生物多样性投资与气候变化投资具有显著的差异性,主要体现在核算方法、损失特征和政策执行三个方面。尽管如此,生物多样性投资仍可以借鉴气候变化投资中的经济学模型,成为全球可持续发展战略的重要组成部分,推动生态保护与经济增长的良性循环。

在核算方法方面,生物多样性投资的复杂性远高于气候变化投资。荷兰ASN银行等金融机构受“碳金融核算联盟”(Partnership for Carbon Accounting Financials,PCAF)的启发,发起了“生物多样性金融核算联盟”(Partnership for Biodiversity Accounting Financials,PBAF),旨在开发适用于金融机构的生物多样性足迹核算方法,以弥补当前生物多样性影响量化方法的空白。生物多样性金融核算联盟将生物多样性足迹定义为投资组合等在特定商品和服务的生产与消费过程中对生物多样性造成的量化影响。然而,碳足迹核算方法难以直接应用于生物多样性足迹的评估。与碳排放主要集中于大型上市公司不同,生物多样性损失更多发生在农业活动或盗伐行为中,而这些往往由未上市的小规模私营企业主导,因此生物多样性足迹通常难以追踪。生物多样性足迹分布于全球供应链的各个环节,涉及多个复杂的交互过程,进一步增加了精确核算的难度。这种数据的分散性和缺乏一致性使得损失的全面量化和评估面临诸多挑战。

在损失特征方面,生物多样性损失具有显著的本地性和时异性。计量“本地化成本”,也即生物多样性足迹,是生物多样性投资区别于气候变化投资的核心差异。具体而言,本地性表现为生态损失的影响和恢复成本与损失发生的地理位置高度相关。例如,1吨碳排放在全球各地的影响大致均等,而1立方米水体的损失在干旱地区与森林地区的生态恢复成本可能有天壤之别。此外,生物多样性足迹还具有时异性。生态系统和物种恢复过程中所需的时间、资源和技术因具体时点而异。同样的生态恢复行为,在不同时间节点可能面临截然不同的成本和难度,这使得生物多样性投资需要更加精细化的评估与规划。

在政策执行方面,生物多样性损失的应对政策难以直接套用气候变化的做法。首先,生物多样性足迹具有显著的地域差异性。例如,在沙漠地区,一株植物可能在维持生态平衡中的作用远超森林中的同类植物,因此制定统一的征税标准或补偿机制极为困难。其次,生物多样性领域缺乏类似“二氧化碳当量”的统一核算标准,同时数据搜集过程也存在较高门槛,这使得税收核算更加复杂。此外,与气候变化投资中的限额交易(Cap and Trade)机制不同,生物多样性损失的影响通常局限于局部区域,对全球范围的外溢效应有限,这也进一步削弱了生物多样性投资地区间限额交易的可行性。

尽管面临诸多挑战,生物多样性投资可以借鉴气候变化经济学模型,为政策设计和实施提供理论支持。例如,拉姆齐模型(Ramsey Model)为决策者在经济和环境约束条件下实现社会福利最大化提供了理论框架。该模型通过平衡短期和长期利益,可以辅助评估不同生物多样性保护方案的成本效益(Ramsey,1928);又如农业生态区划模型(GTAP-AEZ Model)等综合评估模型(IAM),能够在全球贸易和生态经济系统的背景下量化生物多样性投资的效益(Lee Huey-Lin,2005)。通过对不同土地类型的经济产出和生态价值进行细化分析配资开户流程,该模型为政策制定者提供了科学的决策依据。

二、生物多样性投资核算的层次与挑战

与衡量气候变化的碳足迹相似,生物多样性足迹也通过范围1、2和3进行评估。根据生物多样性金融核算联盟的定义,范围1指的是公司自身活动产生的生物多样性影响;范围2涉及能源公司以及其他公司采购的能源所引发的间接影响;而范围3则包括公司供应链中上下游活动所带来的间接影响。与碳足迹类似,生物多样性足迹中的范围3影响最大,应给予特别关注。

然而,与气候变化不同,生物多样性是一个更为复杂而多维的体系。由于这一体系的复杂性,构建单一的生物多样性评价指标面临巨大挑战,目前国际社会尚未就统一指标达成共识。法国存托银行生物多样性部门(CDC Biodiversité)提出的“全球生物多样性评分”(GBS)已成为评估生物多样性足迹的重要工具。该工具主要以“平均物种丰度”(MSA)作为衡量单位,反映生态系统的物种丰富程度,其范围从0%(无生物多样性)到100%(原始生态系统)。全球生物多样性评分通过将平均物种丰度与受影响区域的面积相乘,从而计算出整体影响,帮助评估企业在全球范围内的生物多样性足迹。鉴于生物多样性体系的复杂性,平均物种丰度无法全面反映物种内的遗传多样性及生态系统多样性中的复杂相互作用。因此,基于平均物种丰度的全球生物多样性评分作为单一评价指标仍存在显著局限性。

生物多样性的复杂性表现在其不仅涵盖所有生态系统及其中的生命形式,还涉及生物与环境之间的多重相互作用,可从物种内多样性、物种间多样性和生态系统多样性三个维度进行分析。

物种内多样性指同一物种内部的差异性,主要体现在遗传基因的多样性上。基因多样性为物种适应环境变化提供了基础,使某些个体在面对病害或气候变化时更具生存优势。这种差异不仅保障了物种的存续,也为生物进化奠定了基础。当前,衡量物种内多样性的方法包括基因组测序、种群遗传学分析以及行为和形态特征观测。这些方法尽管能从多个维度揭示物种内多样性,但其高昂的成本与技术要求限制了在金融机构投资评估中的广泛应用。

物种间多样性则反映不同物种之间的差异,涵盖植物、动物、真菌、细菌等地球上的所有生命形式。这种多样性还表现为物种之间复杂的相互作用,如捕食、竞争、合作和共生,这些互动构成了生态系统的能量流动和物质循环,是维持生态平衡的关键。除了平均物种丰度,金融机构还常用“可能消失物种比例”(PDF)作为衡量物种间多样性的指标。可能消失物种比例因对长期趋势的保守性,适合评估物种灭绝风险;平均物种丰度则因对短期生态变化的敏感性,在实时评估生态保护成效方面更具实用性。然而,这些指标在实际应用中依赖全球生物多样性数据库,而现有数据库在覆盖范围、数据更新频率及物种间动态互动建模方面存在显著不足。未来,可通过整合遥感数据、实地观测和生态系统网络模型,动态量化物种间关系变化,从而弥补现有短板。

生态系统多样性指不同生态系统类型及其功能的多样性。生态系统由生物群落(如植物、动物、微生物)与非生命环境(如土壤、水、气候)共同构成,其内部结构和功能紧密相连。例如,热带雨林与极地苔原作为两种完全不同的生态系统,各自拥有独特的生物群落和环境条件。生态系统的多样性确保了地球在面对环境变化时仍能维持生命支持系统的稳定性。当前,衡量生态系统多样性的方法基于遥感技术,主要包括生态功能多样性分析以及土地利用变化监测等。

综合来看,当前生物多样性投资的数据核算面临诸多困难与挑战。首先,尽管可持续数据库在覆盖范围上具有一定广度,但不同数据库之间的指标体系存在显著差异,且在环境压力的评估方面缺乏统一标准,导致结果难以直接对比或整合。其次,生物多样性足迹虽然能够通过微观企业数据推导宏观影响,但受限于高质量数据的不足,难以有效量化生物多样性损失。此外,遥感监测工具在空间覆盖能力方面具有明显优势,但其在不同类群的生物多样性监测中存在应用不均的问题。目前,大部分研究集中于植物多样性,而对哺乳动物和昆虫的关注相对较少,导致整体监测数据的全面性和均衡性不足。这些问题共同制约了生物多样性投资数据工具的应用效果,也对金融机构在生物多样性保护方面的投资决策构成障碍。

三、生物多样性金融标准的发展

在信息披露方面,国内外机构正积极推动标准化的生物多样性披露要求,以促进透明度和可持续性实践的提升。国内方面,2024年11月,财政部会同相关部门制定了《企业可持续披露准则——基本准则(试行)》,以贯彻落实党的二十大精神,推动经济、社会和环境可持续发展,稳步推进我国可持续披露准则体系建设,规范企业可持续发展信息披露。2024年10月,中国人民银行等四部门印发《关于发挥绿色金融作用服务美丽中国建设的意见》,鼓励将气候和生物多样性相关金融风险纳入业务审批全流程管理,优化绿色金融业务审批管理,提高绿色项目审批效率。此外,2024年5月1日,由沪深北三地交易所发布的《可持续发展报告指引(试行)》开始正式实施。在其第三章中首次明确提出了生态系统和生物多样性方面的具体披露要求。国际方面,国际可持续性准则理事会(International Sustainability Standards Board,ISSB)在2024年4月宣布,将加快制定与生物多样性相关的报告要求,并将自然相关财务信息披露工作组(The Taskforce on Nature-related Financial Disclosures,TNFD)的相关分析框架整合到其标准中,涵盖定位、评估、行动和监测四个步骤,旨在帮助金融机构量化生物多样性损失对其资产的影响。国际可持续性准则理事会的这一举措表明,生物多样性议题已成为全球可持续发展和金融稳定的重要内容,也为企业和金融机构提供了明确的指导方向。

在分类法方面,国际社会正加强合作,提升将生物多样性与生态保护纳入现有绿色与持续金融分类法。2024年,国家发改委根据绿色发展新形势和新任务,在《中国绿色债券支持项目目录(2021版)》的基础上修订发布了《绿色低碳转型产业指导目录(2024年版)》,新增了生态系统保护与生物多样性恢复领域,彰显了我国推动绿色金融与生态保护深度融合的决心。同时,欧盟于2023年通过的《环境授权法案》是对《欧盟分类法》在保护和恢复生物多样性环境目标的具体落实。这一政策与我国绿色金融战略形成了深度呼应,反映了主要经济体在绿色金融领域协同推进生态保护的共同意愿。在这一背景下,由我国与欧盟主导的中欧《可持续金融共同分类目录》成为国际合作的重要桥梁。该目录旨在协调中欧两大经济体的绿色金融标准,通过推动绿色产业项目分类的统一和互认,提升全球绿色金融市场的透明度和一致性。然而,目前的中欧《可持续金融共同分类目录》尚未涵盖生物多样性领域,但随着生物多样性问题在全球可持续发展议程中的地位日益重要,未来这一领域极有可能被纳入分类体系,成为新一轮国际绿色金融合作的重点方向。

随着生物多样性议题逐步纳入更多国际和国内标准体系,全球绿色金融市场将迎来新的发展机遇。通过中欧合作的深化以及更多国际组织的共同努力,生物多样性投资有望成为绿色金融创新的重要方向,为实现生态、经济、社会的全面可持续发展贡献力量。

四、国际金融机构在生物多样性投资的相关实践

尽管金融机构的核心业务并不直接依赖生态系统服务,对生物多样性的直接影响也有限,但通过间接途径显著暴露于相关风险。一方面,金融机构通过投资于高度依赖生态系统服务的行业或企业,面临资产回报下降和信用风险;另一方面,金融机构可能为对生物多样性产生不利影响的企业提供融资或其他金融服务,从而面临潜在财务损失的风险。相比其他市场参与者,以法国安盛保险为代表的国际金融机构在将生物多样性风险纳入投资策略方面已取得显著进展。

在再生农业方面,安盛、联合利华和太盟投资集团于2022年底设立了一支影响力投资基金(Impact Investment Fund),致力于加速向再生农业转型。该基金聚焦三个关键领域:一是通过保护土壤健康来增强生物多样性,保护水资源,并应对气候变化;二是支持再生原料的未来供应,既满足全球人口增长的需求,又顺应消费者对可持续产品需求日益增涨的趋势;三是推动技术解决方案的进步,以加速实现再生农业的目标。依托三家机构的国际网络,该基金计划在全球范围内开展行动,并将其目标融入到运营方法和投资策略中。

在自然资本方面,安盛资管另类投资(AXA IM Alts)于2022年底推出了一支规模达4亿美元的自然资本与影响力基金。该基金致力于为保护和恢复自然资本的项目提供资金支持,例如涉及森林、红树林和泥炭地的保护与修复项目。同时,该基金还投资于项目开发商,以增强其在自然资本项目开发和交付方面的能力。该基金还关注优化自然基项目的解决方案,并支持碳交易市场相关的创新工具的开发。

在可持续林业投资方面,安盛资管另类投资代表安盛集团及其第三方客户管理的森林资源是其核心资产之一。这些森林在被收购后,均获得了森林验证认可计划(Programme for the Endorsement of Forest Certification,PEFC)或森林管理委员会(Forest Stewardship Council,FSC)的认证。这两项认证是国际公认的独立标准,旨在推动负责任的森林管理,通过确保森林的生态功能、经济效益及社会价值的平衡,保护全球森林资源的可持续性。截至2023年底,安盛资管拥有约77,000公顷的森林,总资产价值约为10亿欧元。这些森林分布于法国、芬兰、爱尔兰以及澳大利亚等多个地区,涵盖各种生态系统,不仅在碳吸收、生态多样性保护和水资源管理方面发挥重要作用,还为当地社区提供经济和社会支持。

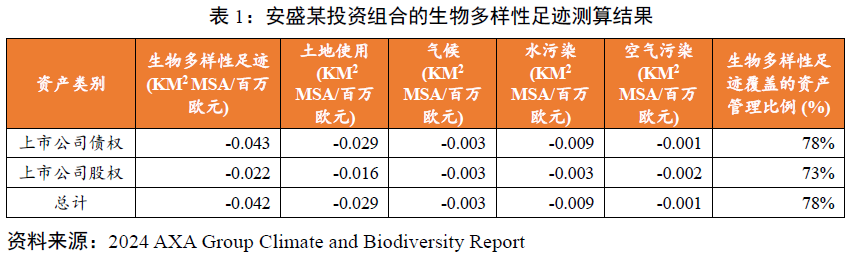

安盛集团基于生物多样性足迹对其保险产品的投资影响进行了测算,以量化其投资组合在生物多样性方面的表现。以安盛某人寿保险产品的投资组合为例,该组合包括上市公司债权和股权资产。根据2023年底的数据,该投资组合的生物多样性足迹为每百万欧元-0.042km2.MSA,这意味着,如果在该投资组合中投入10亿欧元,相当于对42平方千米的原始自然区域造成人为改变,这一面积几乎相当于巴黎市中心的一半。(如表1)

从产业类别分析来看,消费品、基础材料和能源行业的活动对生物多样性的影响尤其显著,表现出较高的生物多样性足迹范围3影响。相较之下,金融行业在安盛的投资组合中占比较大,但其生物多样性足迹则相对较低。进一步分析环境压力来源时,土地利用被识别为主要的压力因素,占总生物多样性足迹的近70%。这主要归因于涉及消费品行业的企业,如批发商和食品饮料公司,它们在运营中通常需要较大面积的土地。

自1992年《生物多样性公约》签署以来,生物多样性投资作为全球可持续发展战略的重要组成部分,正受到越来越多的关注。随着《昆明—蒙特利尔全球生物多样性框架》的推进,各国政府、金融机构和企业不断推动政策创新,优化核算方法,并完善金融工具,将进一步提升生物多样性投资的有效性和可行性,不断推进生物多样性保护与经济发展的双重目标的实现,为全球生态系统的稳定与可持续发展贡献金融力量。

结束

惠红网提示:文章来自网络,不代表本站观点。